宮崎兄弟

宮崎家のルーツと父・長蔵

荒尾の宮崎家の歴史は、1647(正保4)年、初代の正之が肥前から肥後に入国したことから始まります。

1667(寛文7)年、正之は肥後藩から一領一疋の郷士(鎧一領・馬一頭・両刀の所持を認められ、有事以外は農業に従事する武士)に任じられました。やがて他国御横目役として肥前方面の探索・情報収集に従事し、知行20石を受け、その後8代目政明まで世襲郷士として玉名郡内の諸役を務めました。

兄弟の父・長蔵(政賢)は9代目にあたり、当時の宮崎家は荒尾村随一の地主でした。長蔵は学問のみならず、軍学や砲学、剣術を学び、宮本武蔵が完成させた二天一流の武芸者で、九州での修行では飽き足らず全国を武者修行し、子どもたちにも伝授しています。また、地主としての長蔵は、日頃から村内の人々にも身分の分け隔てなく接し、正月の賀客を待つにも全て到着順に受け、当時としては「四民平等」の先覚者でもありました。こうした長蔵の教えが宮崎兄弟を輩出することにつながりました。

宮崎八郎 (真郷)1851年から1877年

自由民権に散った天性の革命児

宮崎八郎(はちろう)は、嘉永4(1851)年、長蔵の二男として荒尾村(現在の荒尾市)に生まれました。文治元(1864)年、元服して父・政賢と共に長州征伐に出陣。熊本の時習館(じしゅうかん)に学び、明治3年上京遊学すると明治新政府の専制政治への怒りと独立国日本の将来への危機を感じ、自由民権をかかげて活動を開始しました。そのころ、中江兆民の『民約論』に感銘し、明治8(1875)年、自由民権思想をかかげた植木学校を設立しましたが、教育内容の過激さゆえ、県によって僅か半年で閉校させられました。

西南戦争が起こると、民権党の同志たちと熊本協同隊を結成し、西郷軍に加わりましたが、実際には西郷と思想が一致していた訳ではなく、一旦は西郷に天下を取らせ、その後西郷と戦うつもりだと述べたと伝わっています。

明治10(1877)年4月6日、八代萩原堤(はぎわらづつみ)にて27歳で戦死しましたが、彼の自由と平等を愛する精神は兄弟たちに引き継がれました。

宮崎民蔵(巡耕)1865年から1928年

土地復権を生涯の使命とした哲人

宮崎民蔵(たみぞう)は、慶応元(1865)年、長蔵の六男として生まれました。明治18(1885)年、上京して中江兆民の仏学塾に入りフランス思想を学びました。その後、農村で貧しさにあえぐ農民をみて土地制度に疑問を抱き、土地の所有は人類の基本的人権の一つではないかと気づきました。

土地を平均に分配することを使命とし、明治30(1897)年には欧米諸国への遊説の途につき、識者と論じ4年後に帰国しました。明治35(1902)年に土地復権同志会を組織しましたが、明治43(1910)年、大逆事件で民蔵自身にも疑いがかけられ、生家も家宅捜査を受け、国内での運動は中断しました。

そこで明治45(1912)年、「平均地権」の思想を同じくする孫文によって建国されたアジア初の共和国である中華民国に土地復権の実現を託し、孫文の活動を支援するため大陸に渡りました。孫文の最期を看取った後も、復権運動の資金獲得のため活動しましたが、上海で事故に遭い、昭和3(1928)年に63歳で亡くなりました。

宮崎彌蔵(管仲甫)1867年から1896年

理想の国を中国革命にみた思想家

宮崎彌蔵(やぞう)は、慶応3(1867)年、長蔵の七男として生まれました。明治18(1885)年、大阪・東京に遊学。明治21(1888)年には熊本市藪の内に住み、病気療養の傍ら、民蔵、滔天(とうてん)、友人達と哲学、社会問題等を激しく論じ、その会合は「藪の内組」と呼ばれました。

彌蔵は、自由民権思想を根幹とした革命的アジア主義を唱え、「西力東漸」の危機に瀕するアジア諸民族の連帯、全世界の人権回復をめざし、まずはその第一歩として、革命によって中国に理想の国を築くことを願いました。そのため自ら中国人になりきり、横浜の中華商館で弁髪(べんぱつ)を結い、名も管仲甫(かん・ちゅうほ)と称し、中国の言語・習俗の研究に励みました。

明治29(1896)年、孫文一派の陳少白(ちん・しょうはく)と出会い、宿願達成の第1歩として喜びましたが、同年、結核に倒れ、「大丈夫(ますらお)ノ真心(まごころ)コメシ梓弓(あずさゆみ)放タデ死スルコトノクヤシキ」の辞世の句を残して、わずか29歳で亡くなりました。この中国革命に対する情熱は弟滔天に引き継がれることになります。

宮崎滔天(寅蔵)1871年から1922年

孫文を助け、革命に挺身した侠の人

宮崎滔天(とうてん)は、明治4(1871)年、長蔵の八男として生まれました。大江義塾(おおえぎじゅく)から東京専門学校(現在の早稲田大学)、そして長崎カブリ英和学校(現在の長崎ウエスレヤン大学)と多感な青春時代を過ごしたのち、兄彌蔵の説く革命的アジア主義に共感し、明治25(1892)年、上海の土を踏みました。そして彌蔵の死後、理想を同じくする孫文との出会いに導かれた滔天は、明治30(1897)年秋に宮崎家へ孫文を招き、革命に向けての熱い思いと固い友情を育みました。

明治33(1900)年に恵州(けいしゅう)蜂起(ほうき)などの様々な失敗で挫折を経験し、浪曲師(ろうきょくし)に転身。桃中軒雲右衛門(とうちゅうけんくもえもん)に弟子入りし、桃中軒牛右衛門(とうちゅうけんうしえもん)として孫文の革命運動を歌にして全国をまわりました。明治35(1902)年、浪曲師になるにあたりそれまでの自らの半生を著した『三十三年之夢(さんじゅうさんねんのゆめ)』で当時無名だった孫文を紹介し、日本に留学していた中国人に感銘を与えました。この本の中国語版が出版されると、たちまち孫文の名が中国人達の間で知られるところとなり、明治38(1905)年7月に孫文と黄興(こうこう)の手を握らせました。それを皮切りに、それまで主義主張の異なっていた中国の革命家たちの手を握らせることに成功し、留学生を中心とした中国同盟会(ちゅうごくどうめいかい)の結成に大きく貢献しました。

明治44(1911)年10月辛亥革命の勃発の知らせを受け、滔天は革命同志を助けるため中国へ渡り、香港に欧米から帰国した孫文をデンバー号の船上で迎えました。辛亥革命成功ののち、大正2(1913)年に、国賓として日本の近代化産業を視察に訪れた孫文を長崎で出迎え、日本各地への訪問に随行し、荒尾の宮崎家にも同行しました。その後も孫文との交友関係は続きましたが、大正11(1922)年、病のため51歳で亡くなりました。

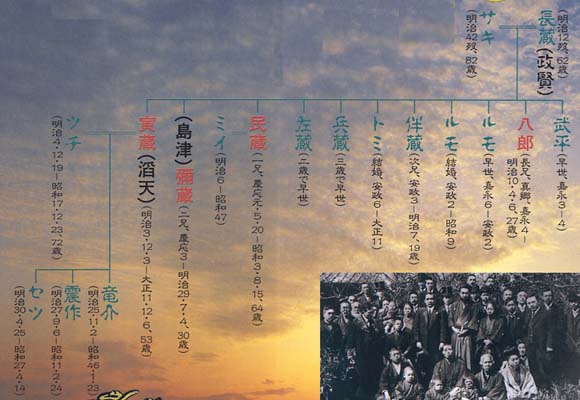

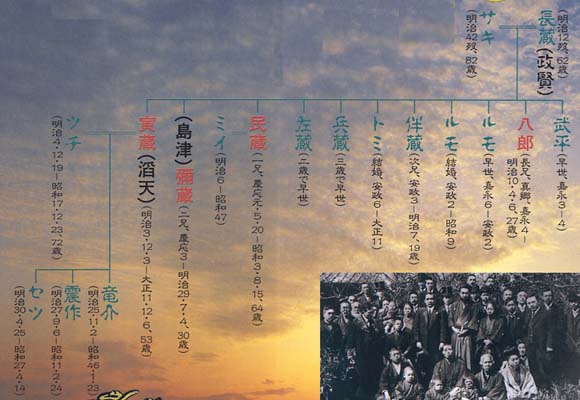

宮崎家系図

宮崎家が荒尾に定住したのは、江戸初期と言われています。初代・正之が荒尾手永の惣庄屋・古沢弥左衛門の娘をめとったのが、宮崎家の始まりです。寛文7(1667)年、肥後国の細川藩侯より郷士に任じられ、翌寛文8(1668)年、肥前島原藩主高力家の改易につき、外聞として島原へ偵察し状況を報告しました。この偵察任務が、地域にとらわれない活動をする宮崎家の家系の源となっているといわれています。

こども・子育て

こども・子育て 高齢者・介護

高齢者・介護 障がい者

障がい者 事業者

事業者 休日当番医

休日当番医 ごみ・リサイクル

ごみ・リサイクル 公共交通

公共交通 結婚・離婚

結婚・離婚 住まい・引っ越し

住まい・引っ越し 就職・退職

就職・退職 病気・けが

病気・けが おくやみ

おくやみ 施設案内・予約

施設案内・予約 電子申請・申請書様式

電子申請・申請書様式 相談窓口

相談窓口 よくある質問

よくある質問 市長室へようこそ

市長室へようこそ 荒尾市議会

荒尾市議会 市政に参加する

市政に参加する 入札・契約

入札・契約